MEHR FÜHLEN FINDE ICH IMMER GUT

Ein Gespräch zwischen dem Autor und Regisseur BONN PARK und der Dramaturgin ANIKA STEINHOFF

ROMEO UND JULIA, die berühmteste Liebesgeschichte der Welt – wie bist du auf diesen Stoff gekommen für jetzt, für unsere Zeit?

Gerade dieser Titel ist extrem verankert im kollektiven Bewusstsein. Es ist wahrscheinlich keine Übertreibung zu sagen, dass diesen Stoff die ganze Welt kennt. Auch wenn ich einen eigenen Text schreibe, war mir wichtig, dass wir den Titel nicht verändern, damit alle erstmal einen Bezug, einen Zugang zum Stoff haben. Im Probenprozess haben wir dann festgestellt, dass selbst wir Theaterschaffenden das Stück lange nicht mehr oder noch gar nicht gelesen haben. Aber die Geschichte kennen wir dennoch irgendwie, das ist wie ein grosses Spielfeld, auf dem sich alle bewegen können. Auch das funktioniert wie ein eigenes Genre. Auf der einen Seite haben wir diese reine, unschuldige Liebe und auf der anderen Seite zwei Häuser, gleich an Stand, beide reich, eigentlich komplett identisch – und sie hassen sich. Was ich spannend finde, ist, dass im Stück mit keinem Satz erklärt wird, warum die beiden Häuser sich so hassen. Aber wir akzeptieren es sofort. Auch als wir das Stück gemeinsam gelesen haben, kam diese Frage nicht auf: Wer hat angefangen, was ist eigentlich deren Problem, warum hassen die sich? Daran konnte ich sehr andocken in Bezug auf unsere Zeit. Für mich bedeutet das, dass wir an dieses Gefühl eines einfach «da seienden Hasses» gewöhnt sind und uns nicht gross anstrengen müssen, dieses Gefühl auf der Bühne zu vermitteln. Das ist das Geniale an dem Setting von Shakespeare, dass er einen extremen Kontrapunkt setzt mit dieser utopischen, bedingungslosen, unrealistischen Liebe, die auch unrealistisch schnell passiert.

Die Liebesgeschichte von ROMEO UND JULIA funktioniert ja gerade vor dem Hintergrund dieses Hasses und der gewaltvollen Atmosphäre, die das Stück durchzieht, im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, mit körperlichen Auseinandersetzungen, einer recht derben Sprache, den Morden. Wie sieht diese Gewalt heute aus?

Die physische Gewalt ist für die meisten von uns hier in der westlichen Welt, in Deutschland, in der Schweiz eher abstrakt. Der Krieg z. B. ist abstrakt: Mein Haus wurde weggebombt, wo muss ich jetzt hin? Oder: Mein Bruder wurde erschossen, wie fühlt sich das an? Bei uns findet die Gewalt auf eine ganz andere Art statt, aber es gibt sie und wir kennen sie alle. Sie findet statt in der Sprache, im alltäglichen Umgang, im Internet. Und egal wie gross, relevant oder klein das Thema ist, die Reflexe des Hasses sind immer gleich schnell und intensiv. Sie passieren eben meist nicht über physische Gewalt, sondern in Formen der Begegnung, die ich versuche herauszuarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Um ROMEO & JULIA raus aus dem musealen, vergangenen Verona in die Gegenwart zu holen, haben wir u. a. einen ‹Wahlkampf› in das Setting des Stücks eingebaut, also eine Dynamik, die viel mit sprachlicher Gewalt, Schuldzuweisung, Attacke zu tun hat. Ein Wahlkampf und dessen Ausgang hat Konsequenzen für uns und unmittelbar mit uns zu tun.

Auch wenn von dir ein komplett eigener Text entsteht, haben wir uns in der Recherche-Phase mit unterschiedlichen Übersetzungen von Shakespeares ROMEO UND JULIA beschäftigt. Konntest du in Bezug auf dein Schreiben daraus etwas ziehen?

Ich habe ja eingangs gesagt, dass Shakespeare für mich wie ein eigenes Genre funktioniert und das hat natürlich viel mit der Sprache zu tun. Wir haben verschiedene Übersetzungen gelesen aus unterschiedlichen Zeiten und für mich ist «Shakespeare», so wie ich es im Ohr hatte, am ehesten in der Schlegel-Übersetzung zu finden, also gereimt und lieblich. Näher dran am Original Shakespeare sind sicherlich die Übersetzungen, die auch das Derbe und Brutale in Sprache zeigen, die geschmacklosen Witze, das ist bei den Schlegel-Tieck-Übersetzungen knallhart wegzensiert. Und bei Schlegel-Tieck geht es für mich so weit, dass mir die Musikalität der Sprache, der «Sound», fast wichtiger ist, als was da Wort für Wort gesagt wird. Also, fast wie: «Hey, ich will mich aufpumpen, ich hör jetzt Techno und ich will mich romantisch fühlen. Ich höre jetzt Shakespeare.» Das war wichtig für mein Schreiben.

Du arbeitest seit vielen Jahren mit dem Musiker und Komponisten Ben Roessler zusammen. Diesmal steht in der Unterzeile des Titels: Eine Italo-Disco-Oper. Wie kam es zu dieser Entscheidung für die musikalische Richtung «Italo Pop Songs der 1980er Jahre»?

Die Frage schliesst komplett an die Frage von vorhin an: Wie machen wir Liebe auf der Bühne für uns fühlbar? Wenn man «Ich liebe dich, ich brauche dich» auf deutsch singt, dann ist das halt Schlager und wir finden das schnell albern und blöd. Und diese Italo-Songs aus den 1980ern schaffen es, unmittelbar ins Herz zu treffen, ohne dass wir genau verstehen müssen, was gesungen wird. Das geht über die italienische Sprache und über das Gefühl, dass beim Hören dieser Songs entsteht. Sofort hat man Bock auf die Romanze. Wir benutzen diese Kraft des Italo-Pops.

Und Oper, weil Text und Musik gleichwertig nebeneinander stehen?

Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen musikalischen Genres und haben auch schon viele an die Oper angelehnte Inszenierungen gemacht. Oper würde ich so definieren, dass mir eine Geschichte vorgesungen wird, statt zu sprechen. Und Musik hat diese wahnsinnig grosse, zauberhafte, manipulative Kraft, die du nutzen kannst. Und es ermöglicht mir auch die Freiheit, den Text so zu benutzen, wie ich will. Es gibt Form und Struktur. Du kannst ein trauriges Lied singen und kannst lustige Sachen dazu sagen. Und weil Musik schon so viel bedeutet, alles ästhetischer macht, kann man damit grundsätzlich ganz anders erzählen. Ich fühle mehr und mehr fühlen finde ich immer gut.

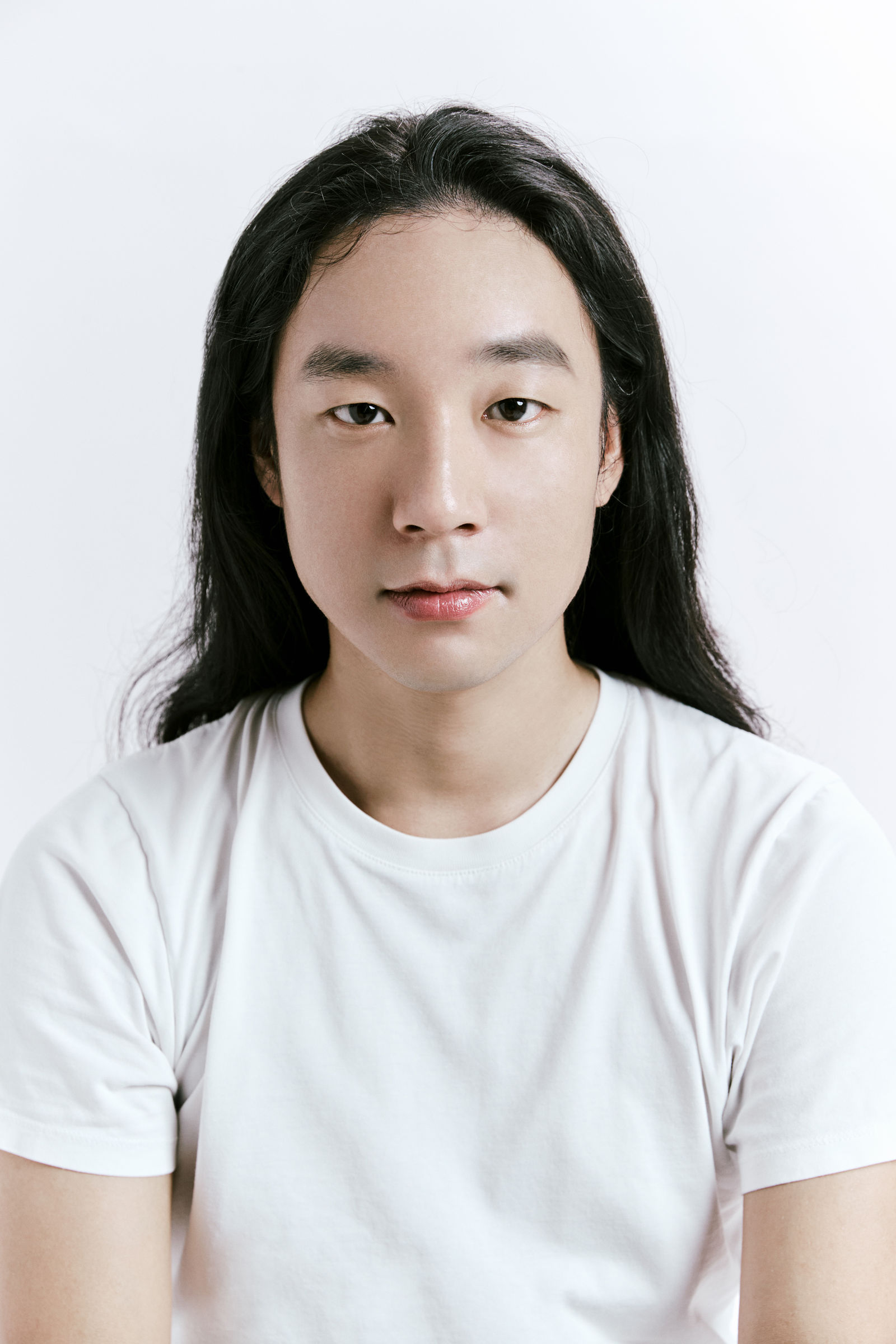

Der 1987 in West-Berlin geborene Regisseur und Dramatiker Bonn Park studierte ab 2010 Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin, gleichzeitig zeigte er erste Arbeiten an der Volksbühne Berlin. Seine Uraufführung DREI MILLIARDEN SCHWESTERN (2018 an der Volksbühne Berlin) wurde mit dem Friedrich-Luft-Preis ausgezeichnet. In der Kritiker*innen Umfrage von Theater heute wurde Bonn Park zum Nachwuchsregisseur des Jahres 2019 gewählt. Er schreibt und inszeniert seine Stücke u. a. am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (DIE RÄUBER DER HERZEN nach Friedrich Schiller), am Düsseldorfer Schauspielhaus (KEINE SORGE(RELIGION)) und am Schauspiel Frankfurt (THEY THEM OKOCHA). Als Regisseur und Autor ist er auch international tätig und seine Arbeiten JUGOJUGOSLAWIJA sowie 사랑사랑 Ⅱ / LIEBE Ⅱ waren in Serbien bzw. Südkorea zu sehen.